9月26日至28日,党委宣传部“红色地标打卡”实践小分队特邀旅游管理学院师生走进长沙,在抗战胜利八十周年这一特殊节点,让青年学子在行走中触摸历史,在感悟中传承革命精神,让红色基因深深融入青春血脉。

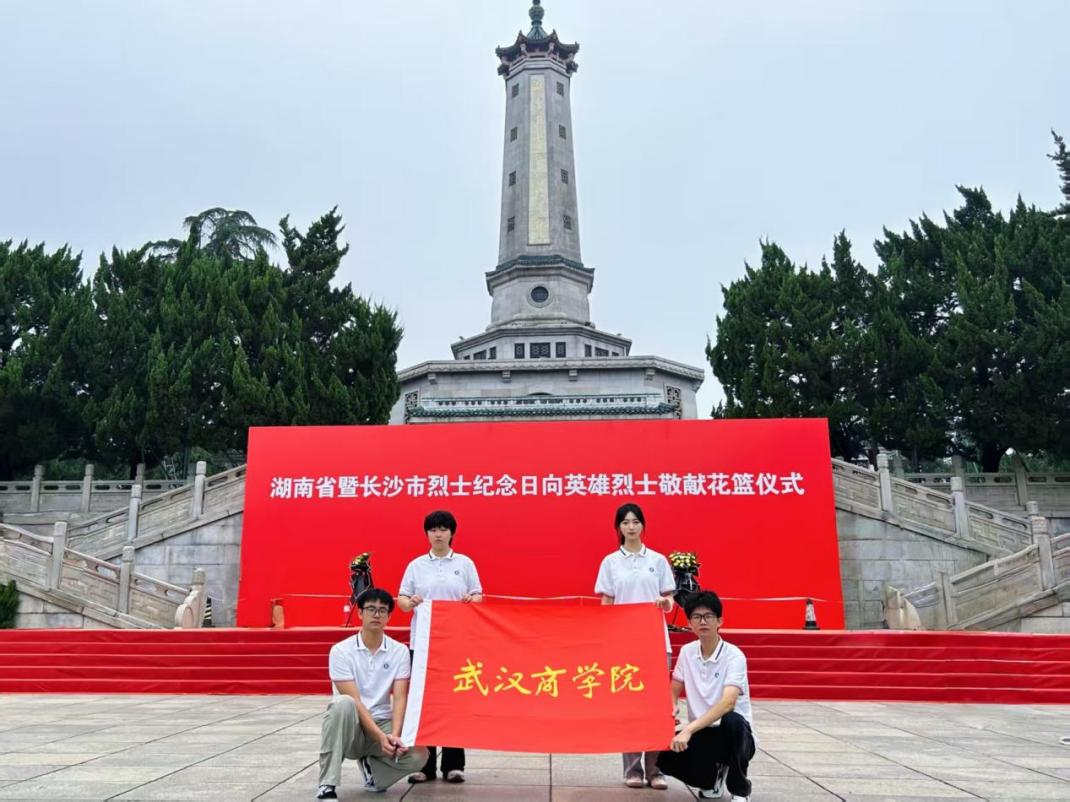

实践的第一站,师生们来到了庄严肃穆的烈士公园。踏入园区,一座20.7米高的无名英雄雕塑群便映入眼帘,雕塑群以沉稳的姿态矗立,仿佛在无声地诉说着那段烽火连天的岁月。师生们驻足雕塑前,静静聆听革命先辈为国家解放、人民幸福浴血奋战的故事,深刻体悟“为苏维埃流尽最后一滴血”的坚定信念。这份跨越时空的精神力量,让在场每一位学子都深受触动。预备党员何正邦说:“如今的万家灯火,是革命烈士用鲜血与生命铸就的,这份和平来之不易,我们年轻一代要不忘抗战精神,为守护这份安居乐业而奋斗。”

从烈士公园的厚重记忆中走出,师生们怀着对革命初心的探寻,前往此次实践的第二站——清水塘。这里不仅是中共湘区委员会旧址,更是毛泽东同志与杨开慧同志曾并肩战斗、挥洒热血的地方。历经岁月沉淀,如今的清水塘已成为集研学、历史保护、展览于一体的城市精神信标,静静等候着后人前来追寻红色足迹。

抵达目的地后,实践队成员恰好遇到了同样来此研学的初中生群体,两批年轻身影汇聚在一起,共同围在解说员身边,认真聆听毛泽东同志和杨开慧同志在这里生活、工作的历史背景。随着解说员的讲述,大家仿佛穿越时空,置身于当年艰苦却充满理想的环境中,真切感受到革命先烈们矢志不渝的初心与担当。

告别清水塘,师生们的红色足迹延伸至第三站——湖南第一师范纪念馆。这座纪念馆依托湖南省第一师范学校旧址而建,是全国最大的宣传青年毛泽东光辉业绩的专题性纪念馆,更是湖湘文化与中国革命精神深度交融的红色圣地。

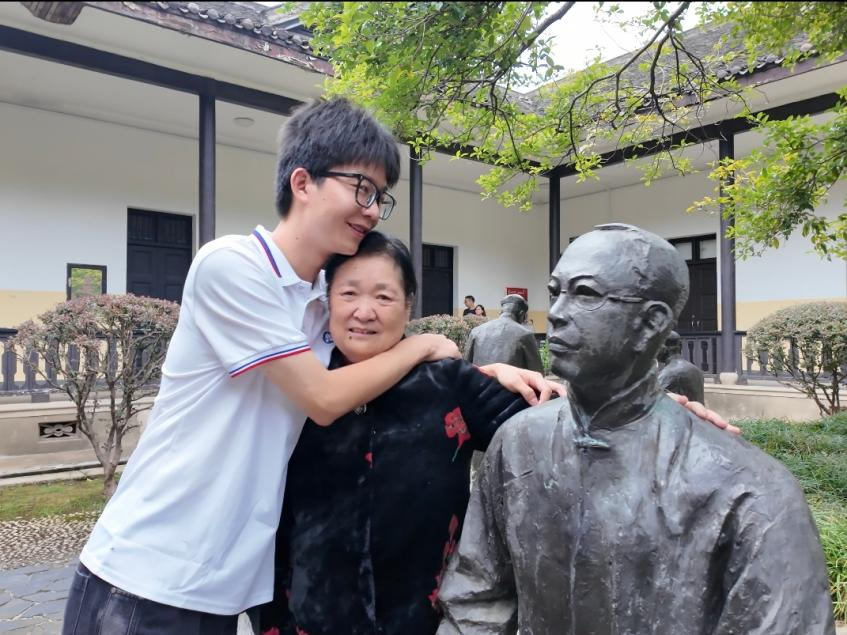

走进纪念馆,浓厚的历史氛围与人文气息扑面而来。在毛泽东同志曾求学的第八班教室,师生们开启了沉浸式体验,教室后墙悬挂的“文明其精神,野蛮其体魄”标语格外醒目,这短短十个字,生动诠释着先辈们“读书为救国”的远大志向,让学子们对青年时期毛泽东的理想追求有了更深刻的理解。随后,大家来到“良师益友”雕像群前,聆听杨昌济、何叔衡等先辈的故事,了解他们与毛泽东在这里共同确立马克思主义信仰,为后续革命事业奠定思想基础的历程。就在此时,一位泪流满面、正对着何叔衡雕像诉说当今中国盛况的老人引起了大家的注意。经上前安慰询问,师生们惊喜地发现,这位老人竟是何叔衡同志的外孙女。老人热情地与青年学子分享外祖父当年的革命事迹,讲至动情处,泪水再次滑落,她激动地高呼:“没有共产党就没有新中国,更没有我们如今无比幸福的新生活!”老人的真情讲述,让在场师生的心灵受到了强烈震撼,也让红色记忆更加鲜活。

带着对革命信仰的深刻感悟,师生们前往第四站——湖南雷锋纪念馆。走进纪念馆,一幅幅图片、一件件实物,系统展现了雷锋同志充满意义的一生,让学子们全方位了解到这位“永不生锈的螺丝钉”如何用平凡的行动书写不平凡的人生。

在雷锋同志的雕像前,师生们整理衣装,庄重敬礼,以此表达对雷锋同志的崇敬之情。随后,大家认真学习“雷锋十问”,在思考与交流中深入感悟雷锋精神的现实价值,纷纷表示要将雷锋同志无私奉献、爱岗敬业的精神内化于心、外化于行,在成长路上传递温暖与正能量。

此次红色实践的最后一站,师生们来到了岳麓山抗战文化园。沿着“长沙会战”遗址的步道缓缓前行,每一步都仿佛在与历史对话。当抵达第九战区司令部指挥所遗址时,打空的子弹壳、染血的大刀、破损的军装等战斗遗迹静静陈列,硝烟的气息仿佛仍在空气中飘荡。这些历经岁月侵蚀的物品,承载着厚重的历史记忆,让同学们深刻体会到当年抗战的艰辛与残酷,也更加明白“如今的岁月静好,是有人在为我们负重前行”的深刻含义。预备党员王玉雯在现场执笔写下感悟:“我们应该做的,不是站在巨人的肩膀上回望,而是带着这份感悟,去开辟祖国的新时代。”

(编辑 张思渊)

(图片 长沙实践小分队)